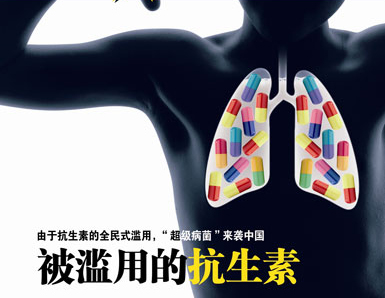

中国抗生素滥用的根本原因,是制度缺陷、监管不力。按照目前的态势发展,“新的‘超级细菌’还会陆续出现,10~20年内,现在所有的抗生素对它们都将失去效力”

被滥用的抗生素

黄小洁的相亲再次宣告失败。对方是一个军官,回复介绍人的理由是“她的牙齿不健康”。

这已经是黄小洁的第N次相亲失败了,并且依然是同一个失败原因。作为护士的黄小洁拥有清秀的相貌和苗条的身材;影响她相亲结果的,是她一口灰黑色的牙齿——典型的“四环素牙”。

黄小洁只是千千万万个因小时候过多使用四环素来治病而导致“四环素牙”的受害者之一。从上世纪60年代到80年代,四环素在中国一度被当成了“万金油”在使用。

然而,随后更多种类抗生素的全民式滥用,留下的就不再只是如同“四环素牙”一样的简单印记,而是催生了具有强耐药能力、医生对它几乎束手无策的“超级细菌”——今天,具有强耐药能力的金黄色葡萄球菌在医院内感染的分离率已高达60%以上;抗生素滥用的结果是我们不得不付出生命的代价。

如果从弗莱明1929年发表《论青霉菌培养物的抗菌作用》论文算起,抗生素与人类疾病的作战已历80年。然而,当第14个世界防治结核病日(3月24日)来临之际,我们却得到了这样一组数据:目前全世界每年新增将近1000万个结核病病例,每年约有300万人死于结核病;单在中国,目前就有活动性肺结核病人450万。

曾经因为抗生素的杀菌威力而一度近乎绝迹的结核病卷土重来。更要命的是,今天的结核病病菌多数是具有强耐药能力的所谓“超级细菌”,我们仿佛又回到了无抗生素时代。

导致这一结果,我们每一个人都有责任——正是因为我们每一个人对抗生素的滥用,促使细菌进化至耐药;同时,曾经遥远的“超级细菌”现在已经与我们每一个人都极度接近。

2009年世界防治结核病日的宣传口号仍为“我来控制结核病”。作为一个普通人,我们针对这一主题切实的做法就是:从现在开始,珍惜仅存的抗生素资源,停止对抗生素的滥用。

生素的中国式滥用

中国抗生素滥用的根本原因,是制度缺陷、监管不力。按照目前的态势发展,“新的‘超级细菌’还会陆续出现,10~20年内,现在所有的抗生素对它们都将失去效力”

本刊记者/蔡如鹏 严冬雪 文/李赫然

2009年春节后不久,北京协和医院感染内科的主任医师刘正印碰到了一个棘手的病人。

患者是重症监护病房一名年仅21岁的女孩,刚刚接受了肺移植,但医生就在她的胸水和痰液中发现了高度耐药的鲍曼不动杆菌。

“它能抵抗我们手头的几乎所有抗生素。”刘正印对《中国新闻周刊》说,这种微生物仅对一种名叫多粘菌素的药物敏感。多粘菌素是一种很老的抗生素,“但由于对肾脏有严重的损伤,早已退出市场”。

事实上,即使能找到多粘菌素,刘正印也不敢用,因为病人恰巧患有肾功能衰竭。“拿到化验报告后,我边看边问自己,还有什么办法能对付这种‘超级细菌’呢?”这位传染病专家回忆说。

所谓“超级细菌”,是指那些几乎对所有抗生素都有抵抗能力的细菌,它们的出现恰恰是因为抗生素的使用。

刘正印说,这名携带“超级细菌”的患者,在13岁时就被诊断出肺部囊性纤维化——这是一种极易受到细菌感染的疾病。因此,在过去的8年,“她一直在反反复复地使用各种抗生素”。大量的抗生素虽然杀死了无数试图侵蚀女孩的细菌,但也“锤炼”出了不再害怕它们的“超级细菌”。

“超级细菌”的诞生

这已不是刘正印第一次遇到“超级细菌”了。

他告诉《中国新闻周刊》,如今“超级细菌”的名单越来越长,包括产超广谱酶大肠埃希菌、多重耐药铜绿假单胞菌、多重耐药结核杆菌。其中,最著名的一种是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(简称MRSA)。

金黄色葡萄球菌是一种常见的病菌,可引起皮肤、肺部、血液、关节感染。当年,弗莱明偶然发现青霉素时,用来对付的正是这种病菌。

在抗生素发现之前,金黄色葡萄球菌是医院的主要杀手之一,医生拿它根本没有办法。青霉素的问世,使它的猖獗有所收敛。但随着青霉素的广泛使用,某些金黄色葡萄球菌开始出现了抵抗力,能产生青霉素酶,破坏青霉素。

为了对付耐药的金黄色葡萄球菌,科学家又研制出一种半合成青霉素,即甲氧西林。1959年应用于临床后,取得了很好的疗效。然而,道高一尺魔高一丈,仅仅时隔两年,在英国又出现了耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌——MRSA。

MRSA对许多抗生素都有耐药性,进化出来后,以惊人的速度在世界范围内蔓延。据估计,每年大约有数十万人因此而住院治疗。

中国尽管到了20世纪70年代才发现MRSA,但这种“超级细菌”蔓延的速度却十分惊人。1978年,医务人员在上海抽检了200株金黄色葡萄球菌,分离出的MRSA还不到5%。“而现在,MRSA在医院内感染的分离率已高达60%以上。”北京大学临床药理研究所肖永红教授告诉《中国新闻周刊》。他刚刚完成了一份针对中国抗生素滥用问题的研究报告。这意味着,在医院的病人体内,有超过六成的金黄色葡萄球菌,是难以杀灭的MRSA。

与MRSA同样具有强耐药性的泛耐药肺炎杆菌、泛耐药绿脓杆菌,则对所有已知的抗生素耐药,它们被称为“超级细菌”。

2006年10月,肖永红承担了中国科学技术协会的重大政策性研究课题“抗生素滥用的公共安全问题研究”。课题组对北京、湖北、四川、山东、宁夏五省市区的调查显示,目前国际医学界公认的“超级细菌”在中国已十分普遍,它们已经成为医院内感染的重要病原菌。

事实上,医院正是“超级细菌”产生的温床。美国传染病学会前主席罗伯特·莫勒林说,MRSA最早就出现在重症监护病房中。10年以前,有关它的所有病例,都发生在医院或者疗养院里。

“它们之所以在医院里流行,是因为那里使用抗生素频率与强度最大。”肖永红说。他们调查发现,在中国住院患者中,抗生素的使用率达到70%,外科患者更是几乎人人使用,比例高达97%。

“由于缺乏相关知识,人们常认为抗生素就是退烧药、消炎药。能用高档的就不用低档的,能合用几种抗生素就不单用一种,能静脉滴注就不口服。这些做法无不助推了‘超级细菌’的肆虐。”卫生部抗菌药物临床应用监测中心顾问专家、来自复旦大学附属华山医院抗生素研究所的张永信教授惋惜地说。

与此同时,不论是医生还是患者都乐意使用新型、广谱抗生素,而这些本来是应该用于严重感染、挽救患者生命的。肖永红说,医院使用最多的10种抗生素中,超过一半都是新型抗生素。

耐药性越强,意味着感染率和死亡率越高。肖永红等专家调查发现,在住院的感染病患者中,耐药菌感染的病死率(11.7%)比普通感染的病死率(5.4%)高出一倍多。也就是说,如果你感染上耐药菌,病死的几率就增大了一倍。

据此推算,2005年全国因抗生素耐药细菌感染导致数十万人死亡。

抗生素无处不在

抗生素,中国人习惯叫“消炎药”,作为家庭的最常备药,人们只要有点儿头痛发热,都会习惯性地吃上几片。

肖永红等人调查推算,中国每年生产抗生素原料大约21万吨,除去原料出口(约3万吨)外,其余18万吨在国内使用(包括医疗与农业使用),人均年消费量在138克左右——这一数字是美国人的10倍。

“可以说,当今几乎没有一个人一辈子未曾用过抗菌药。”张永信教授这样介绍抗菌药物。以拥有1600万人口的上海市为例,近五年的抽查发现,40多家样本医院使用的各类药物中,抗菌药物的费用高居首位,年消耗5亿~9亿,约占全部药品费用的1/3。

在所有药品里,消费前十位中,抗生素占去半壁江山,如头孢拉定、头孢曲松、环丙沙星、左氧氟沙星等。

“由这些数据可见,抗菌药是何等常用。感染虽然仍在威胁着我们的健康与生命,但毕竟已不是国人死亡的首要病因,其药费却仍占首位,那就难以解释了。”张永信说,对于当今抗菌药物,尤其是抗生素,人们需要有正确的认识。

据1995~2007年疾病分类调查,中国感染性疾病占全部疾病总发病数的49%,其中细菌感染性占全部疾病的18%~21%。也就是说,真正需要使用抗生素的病人数不到20%,80%以上属于滥用抗生素。

在肖永红看来,中国是世界上抗生素滥用最严重的国家。由于抗生素滥用,在中国,细菌整体的耐药率,要远远高于欧美国家,大约在45%左右。

上海市长宁区中心医院妇产科主任左绪磊告诉《中国新闻周刊》,因为分娩感染,妇产科长期以来都是抗生素滥用重灾区。根据他们科室多年来的监测显示:目前青霉素的耐药性几乎达到100%,在这种情况下还使用抗生素,除了浪费钱财,并无其他意义。因此,在长宁区中心医院妇产科,左绪磊对科室医生们的抗生素使用有着严格的控制。

与此同时,抗生素在养殖业中的应用突飞猛进。“在中国,每年有一半的抗生素用于养殖业。”肖永红说。然而,这些药物并非用于治疗生病的动物,而是用于预防动物生病。因为目前大规模集约化饲养,很容易爆发各种疾病。

另外,在饲料中添加抗生素,可以促进动物生长,这已是养殖业内通行的做法。有一种理论说抗生素杀死了肠内细菌,减少了它们对能量的需求,使得动物能够获得更多的食物,因此长得更快。

但这样做的后果是,在农场周围的空气和土壤中、地表水和地下水中、零售的肉和禽类中,甚至是野生动物体内到处都充斥着抗生素。这些抗生素可以通过各种途径,在人体内蓄积。它不仅会导致器官发生病变,而且能把人体变成了一个培养“超级细菌”的小环境。刘正印告诉《中国新闻周刊》,现在有许多携带“超级细菌”的患者,既没有传染病史,也没有住过医院,病因十分蹊跷,“这很可能与环境有关”。

抗生素滥用问题引起科学家和政府注意

政策:有制定,无执行

抗生素滥用问题在中国很早就引起了科学家和政府的注意。

卫生部合理用药专家委员会副主任委员吴永佩对《中国新闻周刊》回忆说,在2001年,他就受卫生部委托,开始参与编写《抗菌药物临床应用指导原则》。这一原则于2004年颁布实施,并首次在中国国内建立系统的“细菌耐药监测网络”。张永信也参与了这一条文的制定,他告诉《中国新闻周刊》,在这份《指导原则》中,全面系统地把中国细菌状况、抗菌药物情况、合理用药原则(比如什么情况要口服,什么情况要注射,什么情况要静脉给药,什么情况下要多药联合)都规定清楚,目的就是规范医生用药。

“但由于执行力度不够,问题依然很严峻。”吴永佩说。

2003年6月,SARS席卷中国期间,哈尔滨医科大学校长杨宝峰发表论文《滥用抗生素的危害与“非典”发生的启示》,文中指出:在举国上下抗击SARS的战斗中,更应充分认识到滥用抗生素带来的危害,更应加强抗生素使用管理,防止广大人民群众和医务人员为防治SARS而滥用抗生素,在短时间内出现耐药微生物的急剧增加,再次引发新的问题。

其后,新华社记者据此论文写成“内参”,被国家有关领导人阅读后作出重要批示。以致SARS期间,关于如何在中国实现抗生素科学使用的具体建议,被下发到各省有关部门。

令人惋惜的是,这并未阻止抗生素类药物在SARS期间的大量使用。在90多家医药类上市公司里,1/3的上市公司牵扯到SARS药品的生产,其中真正获益的主力即为生产抗生素的企业。华北制药、鲁抗医药、华北制药、白云山等医药公司,其一线的销售业绩和该公司的股市表现一样全面飘红。

而丽珠集团在2003年公布的一季度报表显示:该公司主营业务利润比去年同期增长0.8亿元,主要原因是罗红霉素、抗病毒颗粒等抗生素原料药销售收入增长所致。而事实上,用于杀灭细菌、立克次氏体等微生物的抗生素,并不能对SARS病毒产生抑制作用。

2009年1月9日,吴永佩在“全国基层医疗机构抗菌药物临床合理应用培训计划”的启动仪式上说,“不合理用药最重要的原因之一,是医师用药知识的不足”。这个由卫生部开展的计划将对3万~4.5万名基层医务人员进行培训,以改善中国医疗机构抗生素滥用的现状。

60年来,中国的药品种类从400多种猛增到7000种左右,不少医生对一些抗生素使用的基本原则还都没了解,特别是在基层。

然而,有些医生过度使用抗生素并不因为是知识欠缺,而是由于各种压力。肖永红说,中国的医院50%左右的收入来自于药品,而抗生素占所有药品收入的25%左右。多开抗生素,就意味着广开财路。与此同时,老百姓把它看成“万能药”,他们甚至会主动要求医生多开一些,大部分医生都会满足患者的要求。

肖永红认为,中国抗生素滥用的根本原因,是制度缺陷、监管不力。

拉锯战进入关键时刻

在抗生素的黄金时期——20世纪60到80年代,随着越来越多抗生素的发现与使用,面对细菌,人类似乎一下子拥有了大批武器。遇到很多葡萄球菌感染病例,医生们大都不假思索地注射青霉素,效果显著。

但人们也很快发现,事情在悄悄起变化。以青霉素作为案例来说,它刚投入使用的时候,一天用100、200个单位就很有效了,后来使用剂量明显上升,再后来,即使剂量上升药效也很差。到了今天,即使是治疗普通的呼吸道炎症,一袋注射用生理盐水(250ml)中需加入青霉素剂量为1000万个单位——用量上升了数十万倍。

“不是青霉素不好了,是敌人变得越来越狡猾、强大了。”张永信说,一些青霉素产生的酶可以耐药,科学家们就研发一种酶抑制剂,使青霉素的作用继续得以发挥。这一做法,相当于清扫阻挡青霉素生效的障碍,后来这种方法被广泛应用,作用又慢慢下降。

“情况非常严重。在人跟细菌的斗争当中,抗生素产生之后,开始的那些年都是我们领先的;但是拉锯战拉到现在,人和它的距离越来越短了。”张永信说,尽管如此,今天人类仍然走在细菌的前头。“然而,五六十年代我们是远远地、大步地走在细菌前头。那时候只有几种抗菌药,但在临床做医生却潇洒得很——因为就这几种药,疗效都很好。而现在有这么多的药,就是效果不灵。”

研究抗生素的科学家还在绞尽脑汁,但要考虑到如果有一天,所有抗生素都对那些细菌产生不了作用怎么办?张永信说,不仅是医生、药师,所有的老百姓都应看到这样的局面。“大家都要珍惜现有临床中有效的抗菌药物,每一个地球上的人都要非常爱惜地使用它,该用的时候才用,该用多少用多少。”

在肖永红看来,抗生素和石油、煤炭一样,也是一种不可再生的自然资源。“新的‘超级细菌’还会陆续出现,或许10年~20年内,现在所有的抗生素对它们都将失去效力。”他的结论让人不寒而栗。

抗生素如何催生超级细菌

从长远来看,MRSA这类“超级病菌”将会在全世界流行,并对越来越多的抗生素产生抗药性。“超级细菌”的产生,究竟是因为抗生素刺激细菌产生变异,从而具有了抗药性呢,还是本来就存在着少数变异菌株,而抗生素只不过进行了筛选,使得有耐药性的突变株生存下来,占了优势?

也就是说,耐药性的产生,究竟是因为用进废退,还是自然选择?微生物学家已经用实验证明:细菌在接触抗菌药物之前,就已存在具有耐药性的突变株。而抗生素等抗菌药物的使用,实际上是对细菌进行了一次自然选择,在绝大多数普通细菌被杀死后,原先并不占数量优势的、具有耐药性的“超级细菌”存留下来开始大量繁衍,并占据主导地位,使得抗生素使用剂量越来越大,失效的抗生素也越来越多。

因为“超级细菌”的先天存在,细菌的耐药性是不可避免的。然而,这并不意味着人类对此不可控制。近年来,越来越多的微生物学家、医学家开始呼吁:阻止“超级病菌”流行的重要手段,便是立即停止滥用抗生素。

袁钟:思维习惯导致中国式滥用

缺乏科学思维方法、过分的实用主义以及追求速效的心理导致中国老百姓“自愿”滥用抗生素

本刊记者/方玄昌(整理)

全世界都存在抗生素滥用的问题。但与欧美国家相比,中国的情形可能更加严重。在经济因素、社会因素之外,我们还可以从文化的角度、从中国人的思维习惯方面找到中国人滥用抗生素甚于他国的原因。

中国人缺乏科学观,这是下面一切问题的根源所在。科学需要高度理性,而中国却是一方极为感性的土壤;加上科学没有诞生在东方,结果,中国人对它产生了一种抵触、敬畏和迷信同时存在的矛盾心理。一方面,人们看到了科学的力量;而另一方面,科学的力量是有限的,但中国人从来更愿意去迷信那些“全能”的事物。

在见证到科学的强大力量之后,他们不自觉地就把科学给神化了,把它看成是无所不能的。对药本身就存在的一种崇敬、迷信,导致中国人自古就在寻找能够包治百病的“灵丹妙药”。而类似于抗生素一样见效快的药物,则自然很容易地被当成万能的药物来使用。

中国人过分讲究实用主义。19世纪末,基督文化很难进入中国,但基督医学却很容易就进来——人们看到了它的快速有效。恐怕在中国人眼中,最能体现现代医学(俗称“西医”)特性的,就是手术和抗生素,它们都有效果明显、见效快的优势。这种“打倒土豪就能分到田地”“求用大于求真”的心理一直保持到现在,导致人们只管眼前效果,至于使用抗生素之后可能出现的问题,他们不会太多去考虑。

“眼见为实”的思维习惯有时会欺骗你。一个街头卖艺的人,都会先表演一下他的“绝技”,让人们见证了他的本领,然后就能把他的膏药、跌打药卖出去——其实,他的“绝技”和跌打药的用途之间并无必然关系。同样,人们看到了抗生素在对付一些感染性疾病时所显示出的威力,于是就把它泛化,用它来对付一切疾病。

追求“立竿见影”的倾向有时是不明智的。在中国,一个病人去找医生,医生如果告诉他“这种治疗三个月以后才会产生效果”,病人恐怕不会再愿意来找这个医生了。所以一些本来应该让它慢慢好起来的病,医生也会想方设法去找那些见效快的药物或者疗法。一些疾病本来根本不需要吃药,在美国和欧洲,很多疾病是只有诊断没有治疗、任其自愈的;但在中国,一个医生不给开药,病人反而接受不了——这就是讲究“立竿见影”“吹糠见米”带来的问题。而抗生素恰好具有这样的优点:效果来得快而明显。在这样的情况下,人们很容易忽略它的不足,进而导致滥用。

(袁钟,协和医科大学出版社社长、中国医学科学院院长助理,研究方向为医学哲学、医学史)

抗生素80年

人类寿命的增加,约有10岁得益于抗生素的广泛使用;今天抗生素的开发已近枯竭,而已经严重依赖于抗生素的人类,比任何时候都更迫切地需要新型抗生素

本刊特约撰稿/张功耀 本刊记者/蔡如鹏

1941年2月,伦敦拉德克利夫医院。48岁的警察艾伯特·亚历山大因伤口化脓感染,正濒临死亡边缘。

亚历山大是因为刮脸不慎划破皮肤,引发细菌感染的。在那个年代,由于缺乏特效药,感染就意味着死亡。尽管医院使用了当时最好的抗菌药——磺胺,但亚历山大的病情仍不断恶化。无奈之下,医生摘除了他的一个眼球引流脓肿,希望能控制病情,结果反而是肺部也开始出现感染。

看着病菌一步一步吞噬亚历山大的肌体,无计可施的医生决定,用牛津大学病理学系刚刚送来的一种仍在实验中的药物试一试。这是一种看上去有点像玉米淀粉的黄色粉末,溶解后,每隔3小时给感染者注射一次。

几次注射后,奇迹出现了——亚历山大的炎症开始减退,体温也恢复了正常,他甚至可以坐起来进食。

但一茶匙的药很快就用完了,亚历山大的病情再次恶化。由于仍处于实验阶段,牛津大学也没有更多的药物。为了能继续治疗,医生甚至把亚历山大的尿液收集起来,从中提取残留的药物,以挽救他的生命。

亚历山大终究没有逃脱病菌的魔爪,不久就离开了人世。但这种神奇的黄色粉末却给医生们留下了深刻的印象——它是一种杀灭细菌的强有力的武器。

这种新药就是青霉素。

艰难的无抗生素时代

远在公元前1550年的古埃及,就有医生用猪油调蜂蜜来敷贴,然后用麻布包扎因外伤感染而发炎红肿的暑疖、疔疮和无名肿毒。最近,有人对古埃及人发明的这个方法进行了药理学考据,证实了它的有效性和安全性。其机理来自两个方面。一是蜂蜜具有困住细菌并从细菌身体中吸收水分,最后导致细菌因干渴而死的作用;二是蜂蜜中含有一种抑菌霉,具有抑制细菌繁殖甚至消灭细菌的功能。但是,古埃及人只是这么做,并不知道这么做的医学意义在于抑菌。

得出许多疾病是由于微生物感染而引起的这个认识,是微生物学的奠基人巴斯德的功劳。可以感染人体引起人类疾病的微生物有五类:细菌(如大肠杆菌)、病毒(如冠状病毒)、真菌(如扁平苔藓)、原生生物(如疟原虫)、蠕虫(沙虫)。其中,能够被抗生素有效杀灭的是细菌。

著名的美国科学史家乔治·萨顿在他的《科学史导论》中发表评论说:“战争是外科之母。”战争需要外科,可是外科的安全又由什么来保证呢?

19世纪60年代,一位名叫辛普森的外科及妇产科医生发出感慨说:“躺在任何一家医院手术台上的病人,都要比滑铁卢战场上的士兵具有更多的死亡机会。”中国古代典籍《汉书·外戚传》有“妇人免乳大故,十死一生”的说法。到了公元5世纪,还有描述妇女生产时“下地坐草,法如就死也”(陈延之《小品方》)的恐怖记载。可见,当时,因为外科手术和生产而引起的死亡率是何等的高。

值得指出的是,因为外科和生产而引起的死亡,都是在外科手术或生产之后发生的。在19世纪60年代,外科手术之后的死亡率在40%~60%之间。可见,外科要成功、妇女生产孩子以后还要平安,须待医学科学取得新的进步。

1867年英格兰外科医生李斯特首创石炭酸(化学名为“苯酚”)消毒法,改变了手术前景,使原来手术后感染的死亡率由60%下降到了15%。如果先在妇女生产的房间喷洒石炭酸,也可以大大提高妇女生产以后的存活率。

但是,石炭酸消毒法有一个缺点,它只能进行表面消毒,不能进行体内深层次的“杀毒”(灭菌)。梅毒感染曾经是一种流行性的性病,对于这种深层次的细菌感染,用石炭酸进行表面消毒是无效的。巴斯德学说指出的细菌感染,绝大部分属于细菌进入人体深层次以后出现的感染。

伟大的发明

如何才能在人体内杀灭这些细菌,同时又做到对人体无害呢?

1910年,德国医生埃尔利希在经历605个化合物配方实验的失败以后,在第606个配方实验中取得了成功,它就是现在还在用的阿斯凡纳明,代号“埃尔利希606”。它既能杀死侵入人体内的梅毒细菌,又不伤害宿主。这个药物的问世,开创了化学药物疗法的新纪元。1940年,埃尔利希的这个伟大发明被搬上银幕,片名叫“埃尔利希医生的魔弹”。以后的抗生素(不属于化学药物疗法)都是按照“埃尔利希魔弹”已经达到的安全性目标来开发的。

1932年,德国化学工业巨头克拉尔合成了一种鲜艳的橙色染料。同年,细菌学家兼药物学家多马克尝试着用这种染料来杀灭链球菌,首先在老鼠身上实验成功,同样能够满足“埃尔利希魔弹”那样的要求。就在这个时候,多马克6岁的女儿被刺绣针扎了一下,发生了链球菌感染并扩散到了淋巴结,引起了严重的败血症。当时的医生主张截肢,甚至说,即使截肢也不能保证保全性命。多马克冒险给女儿注射了这种药,取得了成功。这就是可以使生产妇女免受产褥期败血症威胁的百浪多息。它的问世,标志着抗生素时代的开始。多马克因此获得了1939年的诺贝尔奖。

接下来最著名的就是青霉素。它开始于英国科学家弗莱明在1922年的一个伟大发现。在这一年,弗莱明从人体鼻腔分泌物中观察到一种酶,即“溶菌酶”,具有抵抗微生物的能力。一种微生物能够抑制另一种微生物生长的这种现象,微生物学中就叫做“抗生现象”。6年以后的1928年,弗莱明又发现一种抗生现象,那就是青霉素的抗生作用。次年,他发表了题为《论青霉菌培养物的抗菌作用》的论文,这一年被视为“抗生素元年”。

但是,青霉素极不稳定,提纯很困难。直到1941年,一个受希特勒排挤的犹太裔德国人钱恩(这位科学家与爱因斯坦有着相似的命运,居然连长相也与爱因斯坦相似),逃离德国到了英国,与来自澳大利亚、在牛津大学做访问学者的弗洛里合作,成功分离出了青霉素。可是,虽然分离成功,英国却没有能力支持生产这种药品。

1944年,在美国洛克菲勒基金会提供5000美元的资助下,青霉素终于首次在美国生产出来了。很快,它被投入第二次世界大战的战地救护,拯救了许多濒临死亡的盟军将士的生命。就连患了肺炎的英国首相丘吉尔,也是靠它才得以恢复健康。

青霉素的成功轰动了全世界,人们把它同原子弹、雷达并列为二次大战中的三大发明。不同的是,原子弹和雷达是用于战争,而青霉素则是用于挽救生命。1945年,弗莱明、弗洛里和钱恩,因发明青霉素而共同分获了诺贝尔医学或生理学奖。

“淘菌时代”

青霉素进入临床后,虽然治愈了多种细菌性传染病,但对结核病却束手无策。

在20世纪40年代以前,结核病被称为“白死病”。人们把它与中世纪的“黑死病”(鼠疫)相提并论,因为在19世纪的欧洲,它是引起死亡最多的一种疾病。在很多文学作品中,结核病患者苍白的脸色和带血的手绢,甚至成为那个时期人物的典型特征。

青霉素成功后,人们迫切地期待能再找到一种同样强大的抗菌药,帮助人类战胜结核病。完成这一使命的是土壤微生物学家瓦瑟曼。

瓦瑟曼出生于乌克兰,1913年移民到美国,在加利福尼亚大学获得生物化学博士。他对土壤中一类叫放线菌的微生物非常感兴趣。

放线菌产生抗生素的能力很强,据说1932年瓦瑟曼就曾观察到这一现象,但他当时并没有在意。直到1939年,瓦瑟曼注意到医学界正大力寻找各种抗菌药,才改变研究方向,集中力量从放线菌中探索杀灭细菌的物质。

瓦瑟曼抛弃了传统的靠碰巧来分离抗生素的方法,开始通过筛选成千上万的微生物来有意识、有目的地寻找抗生素。

从1939年到1943年,瓦瑟曼从土壤中共分离出1万株放线菌,发现其中有10株能够产生对病原细菌有抑制作用的抗生素。然而,由于大部分放线菌毒性太大而无法应用于临床。

转机出现在1943年。这一年,瓦瑟曼终于分离出一株灰色的放线菌,它产生的抗生素不仅能杀死结核杆菌,对人体也没有毒性。瓦瑟曼把这种抗生素命名为链霉素,并发表了研究报告。

这一发现,很快就被默克公司获悉了。在这家美国最大的制药企业支持下,1947年初链霉素就投入了市场。

链霉素虽然不是第一个问世的抗生素,但引起的轰动一点不亚于青霉素——因为它征服的是“白死病”。 链霉素的发明使得美国1904年以前10万肺结核患者死亡188人的比率下降到1953年每10万患者死亡4人。1952年,瓦克斯曼因发明链霉素而获得诺贝尔医学或生理学奖。

瓦瑟曼的成功不仅挽救了许多结核病患者的生命,更重要的是,为其他科学家指明了寻找抗生素的方向——土壤放线菌。迄今为止,大多数临床应用的抗生素都来源于这类微生物。

此后,开发抗菌药的微生物学家纷纷来到污水沟旁、垃圾堆上、沃野之中“淘金”——采集样本、筛选菌种,揭开了大规模筛选抗生素的时代。

金霉素(1947)、氯霉素(1948)、土霉素(1950)、制霉菌素(1950)、红霉素(1952)、卡那霉素(1958)等都是在这期间发现的。这一时期,抗生素研究也进入了有目的、有计划、系统化的阶段,还建立了大规模的抗菌素制药工业。

从1910年埃尔利希发明阿斯凡纳明算起,到2005年,抗生素家族成员已经增加到133个,它们都为人类征服疾病做出了巨大的贡献。统计资料显示,今天人类的寿命较上世纪初增加了近20岁之多,其中约有10岁得益于抗生素的广泛使用。

抗生素枯竭?

进入20世纪60年代后,人们从自然界中寻找新的抗生素的速度明显放慢,取而代之的是半合成抗生素的出现。1958年,希恩合成了6-氨基青霉烷酸,开辟了生产半合成青霉素的道路。

20世纪50年代至70年代,是抗生素开发的黄金时期。新上市的抗生素逐年增多,1971年至1975年达到顶峰,5年间共有52种新抗生素问世。但从上世纪80年代开始,每年新上市的抗生素逐年递减。1996年至2000年的5年中,只开发出6种新抗生素。进入新世纪后,这一趋势变得更加明显。2003年全球仅一个新产品——达托霉素上市,而2004年竟是空白。

造成这种局面的一个原因是,现在抗生素的开发正变得越来越难。在过去的80年里,科学家已经发现了20多类抗生素,几乎把所有能够找到的微生物都翻了个遍。

另一个原因则是,新抗生素的开发速度远远跟不上细菌耐药发生的步伐,导致研制的利润大不如前,制药公司缺乏热情。在最初上市的20年,青霉素的疗效无与伦比,给当时的制药公司带来了大量的利润。但今天一种新型抗生素问世,甚至不到几个月,就会出现耐药细菌。

2000年,辉瑞公司的利奈唑烷获准上市,曾在医学界引起轰动。因为它是世界第一个人工合成的恶唑烷酮类抗生素,被寄予厚望。但仅仅不到1年,就出现了肠球菌对利奈唑烷耐药的报道,迫使人们不得不寻找新的抗生素来替代其进行治疗,而一个新抗生素从研发到上市至少需10年,投资10亿美元左右。

如今,一些大型制药公司纷纷把研发重点,转向利润更丰厚的抗癌药物和艾滋病药物上,并不热衷开发新型抗生素——与此同时,已经严重依赖于抗生素的人类,现在比任何时候都更迫切地需要新型抗生素。

非议:抗生素的10大“罪状”

根据美国疾病控制中心提供的数据,美国国内2008年发生的因使用抗生素而送往急救的人数达142505人,占美国全国全部急救人数的19%。其中,78%属于抗生素过敏。但是,没有报道因使用抗生素而死亡的病例。

据印度新德里的MeDiCaLGeeK公司主办的《V版》网2008年8月发表的英文稿《认识抗生素的副作用》,印度也有超过7%的患者因药物反应需要急救。其中,16%属于使用抗生素引起的药物反应。这个数字比美国低,但情形依然是严重的。根据印度的报道,抗生素引起的药物反应主要有五个方面的表现:过敏、心律失常、内分泌紊乱、药物干扰和皮肤出现红疹。其反应类型可以分为四种:一是直接的过敏反应;二是细胞毒素反应;三是迟滞机体免疫反应;四是间接细胞反应。

美国的劳伦斯·威尔森医生2008年10月发表网络文章为抗生素列举了10大“罪状”:

1。增加患癌症的风险。

2。过敏反应。

3。解构肠内有益菌丛,破坏肠内“生态”。

4。增加微生物的耐药性。

5。迟滞免疫功能。

6。假丝酵母菌(如念珠菌)过分增多并引起对肠子更有害的感染。

7。引起慢性疲劳综合症。

8。由于抗生素虽然没有直接伤害人体,但它解构了体内的有益细菌,降低了肠胃功能,妨碍了矿物质的吸收,而使患者沦为营养不良。

9。疗效虚假。有些疾病不使用抗生素也能好。

10。成本太高。

劳伦斯·威尔森并不否认抗生素在治病救人中的独特作用和崇高地位。抗生素之所以出现那么多的问题,比率又那么大,悉归于抗生素的滥用。劳伦斯·威尔森引述2000年前后的一个抽样统计数据说,全美每周产科医生和妇科医生开出的含抗生素的处方2645000个,内科医生每周开出含抗生素的药方1416000。仅此两类医生每年开出的含抗生素药方就高达211172000个。拿这个数字去除每年因使用抗生素而需要急救的总人次数,则使用抗生素出现需要急救的概率是0.67‰。这个比率并不高。很明显,问题出在滥用。如果降低抗生素的使用率,因滥用抗生素而需要急救的人次数就要大大降低。

“超越”抗生素

1994年,美国两位营养医学医生Keith Sehnert和Lendon Smith出版了一本著作“Beyond Antibiotics: 50 (Or So) Ways to Boost Immunity and Avoid Antibiotics”,在全世界引起了相当大的反响。中国台湾的原水文化出版社出版了它的中文版。译作者把正标题翻译成“破解抗生素迷思”,副标题翻译成了“50个不用抗生素的免疫力提升法”。这个翻译容易给人一个错误印象,似乎人们此前在用抗生素提升免疫力。其实,原书名的“提升免疫力”和“避免使用抗生素”是各自独立的。

这本书是针对滥用抗生素而写的。作者建议通过一些营养医学手段来替代抗生素的治病作用。对于作者的这个设想(仅仅是设想),医学界存在不同的看法。反对的评论认为,滥用抗生素与人体免疫力下降的关系并不明显,试图通过营养医学途径来重新提升人体免疫力,这个想法的前提并不充分。况且,没有证据可以证明营养医学方法可以杀灭那些导致人类疾病的细菌。赞成的评论认为,许多现代医学使用抗生素的场合,使用传统的营养医学方法也能解决问题。这种评论明显缺乏足够的科学依据,来证明医学营养学方法的确可以征服病菌。

不过,不管赞成还是反对,我们应该“超越抗生素”,这是得到医学界广泛认同的一个提法。

那么,如何才能超越抗生素呢?

首先是新方法的探索。抗生素被滥用导致的危害已经有目共睹,它如今来到了一个被新方法超越的前夜。到目前为止,试图通过建立杀菌的新方法来替换抗生素的思路有三个:噬菌体杀菌法、细菌素杀菌法和益生菌方法。

其次是减少对抗生素的依赖。现代人免疫力下降的责任不能简单地归结为滥用抗生素。环境状况、生活节奏、生活习惯,都有可能影响了人们的免疫力。因此,改善人居环境,调整生活节奏,培养良好的生活习惯,尤其是饮食习惯,加强身体锻炼,都是超越抗生素的好方法。

第三是通过营养医学方法,提升自身的免疫力。Keith Sehnert和Lendon Smith出版的著作中共介绍了50种方法,都可以参考。对于普通人来说,合理膳食、适量运动、心理调适以及戒烟限酒是普遍被建议的做法。

当然,在新的杀菌方法发明之前,抗生素依然是能够拯救感染者生命的、可被安全使用的重要药物。 ★

(本文作者张功耀为中南大学科学技术与社会发展研究所医学史教授。感谢张大庆和肖永红对本文的帮助)

一个研究所的坚持

三种替换抗生素的新方法

。噬菌体杀菌法

噬菌体是一种比细菌结构更简单的病毒,它以吞噬细菌作为自己生存和繁衍的物质基础。而且,正如抗生素具有选择性杀伤细菌一样,噬菌体也具备这样的选择性。如果我们可以找到一些噬菌体,它对人体无害,但又能吞噬那些感染人体的细菌,这种噬菌体就是比抗生素更好的抗菌药。

。细菌素杀菌法

细菌素是细菌分泌出来的类蛋白毒素,它可以杀死那些与之相似或同一家族的细菌。而且,不同的细菌素具有不同的潜在医疗价值。已经有比较看好的前景表明,这是最可能率先超越抗生素的方法。

值得指出的一点是,在植物体内,这种细菌素杀毒法还可以通过基因方法进行移植,使得被移植的植物,天然地具有杀菌能力。如果这样的基因工程也能在人体中实现的话,其提升人类免疫力的能力就是营养医学方法望尘莫及的了。

。益生菌方法

这种方法的思路是利用一些益生菌,如,俄国细菌学家梅切尼可夫发现的乳酸菌,植入人体,并在人体中自己建立起与其他细菌共生、竞争、禁止殖民占领的关系,这种益生菌可能能够自己生成一些抗生素或细菌素,以阻止有害细菌对人体的伤害。

一个研究所的坚持

中国人对抗生素的使用过分积极,但对研发则投入不足——四川抗生素工业研究所面临的窘境,正是整个抗生素工业研发领域的缩影

本刊记者/严冬雪 文/李赫然

一场角逐正在进行——一方是抗药性越来越强的病菌,另一方则是抗菌素工业研究者。

“全国的抗生素研发大部分源自国家级研究所里,我们上世纪50年代从苏联搭了班子、1965年从上海内迁到成都。”接受《中国新闻周刊》采访时,四川抗菌素工业研究所(下称“川抗”)所长易八贤说。

这家拥有400多名员工的机构改制前直属于国家食品药品监督管理局。在近50年的历史中,开发出挽救了众多人生命的利福喷丁、庆大霉素(为了庆祝中共“九大”得名)、正定霉素(在河北省正定县找到的菌种),以及丁胺卡那霉素、头孢氨噻肟、环孢菌素和万乃洛韦等在内的70多个重要医药品种。1990年前,有影响的抗生素大都出自川抗。

“它也是国内唯一‘坚持’下来的抗生素工业研究所。”易八贤说。

之所以用“坚持”,是因为超级细菌的飞速出现,使得研发机构越发难以招架。在抗生素研究领域,一二十年的累计投入是无法计算的。其中大部分都是国家投入,纳入每年的财政预算。对川抗而言,每年至少有一千万资金、三四百人力投入,一种新药的周期最少也得十几年。与此对应的是,由于抗生素的中国式滥用使得一种耐药菌的产生,只需要一两年,甚至几个月。

另一点值得关注的是,对于国内而言,抗生素生产面临着“短平快”的低水平仿制窘境。易八贤告诉记者,药监局将抗生素列为高危品种,因为在仿制中,各厂家都追求快速收益,在技术和深度上面,工业的基础没做扎实。

与研制抗生素的十几年投入相比,仿制药品的时间周期短,最多三年。“但是仿制药品就像做出一个低档轿车,能达到人家奔驰的性能吗?”易八贤这样比喻,“现状上,国内抗生素的现状就像我们的环境一样——脏、乱、差,水平参差不齐,价格体系也很乱。新的产品要价就高,为了赚钱。”

由于这一追求“短平快”现状,中国的抗生素工业产品与印度都差距甚远。“我们只能做粗原料出口给人家,然后由印度制成药品。”易八贤说。目前,中国出口的抗生素都是以原料出口的,不是医药品出口的。

业内认为:造成这一现状的原因,主要由于国家医药规划的改变。20世纪90年代之前,国内抗生素紧缺,国家集中了有限的资源来搞抗生素研究,取得了重大的进展。近年则对抗生素的投入非常少。战略上,国家医药到2020年中长期发展规划里,都没有将抗生素研究作为重点。

易八贤对此规划也很理解,“这些药从经济上肯定是不合算的,但是我们(国属机构)不做这些事情谁做呢?”因此,唯有“坚持”。

作为中国最大的抗生素菌种保藏地点,川抗担负着保管几十万种菌种的任务,新药的研究也一直没有停。由于耐药菌的飞速出现,在收益缓慢甚至零收益的紧逼下,川抗这样一棵国内的独苗苗,面临着无以为继的困境。

“我们现在就是没钱。”易八贤说。川抗的菌种库里,菌种都已采集完毕,但是没有资金供人筛选。研发任务非常艰巨,需要几千万到上亿美金、几百个高级科技人员,而筛选的时间周期快慢则依赖运气的好坏了。“少则8~10年,多则几十年,才可能搞出一个药,还不一定能真正上市;即使上市,也可能1~2年就耐药了”。

但易八贤始终觉得,有这么多好东西都放在库里,就像一个庞大的未知宝藏,“我估计还能筛出不少好东西来”。

对于川抗这样的国属科研院所,国家每年拨款700万元。但这一拨款,全部用于离退休职工的工资、保险、医疗费,尚有缺口两三千万。“于是,所里靠做一些标准、卖‘青苗’、给企业提供技术支持来创收,填补每年上千万的缺口。”

2000年,川抗转给哈药集团头孢噻肟,转给浙江海正药业表阿霉素(是用于抗肿瘤的)。这两项转让的技术收入仅一两百万,“但是制药厂的受益则肯定上亿。”易八贤说。

“国内抗生素工业化的研究所本来就不多,现在还被边缘化。”易八贤说。除了这家国内唯一的国家级抗生素工业研究所,省级的抗生素研究所也仅剩下“福建省微生物研究所”——行内人仍习惯称它作“福抗”。但与国内绝大部分抗生素研究所一样,“福抗”已经不再以抗生素为唯一研究对象,并将名字改为了更为宽泛的“福建省微生物研究所”。唯一保留着“抗菌素研究所”名称的川抗,对抗生素的研究也仅占工作比例的60%。

易八贤跟发改委、国家医药总局呼吁:抗生素领域,要按照科学发展观,调整产业结构,从基础上一点一滴做起,国家要引导科研单位、工厂做这个事情;第二要全面提高抗生素质量,对上市产品进行再评价,不能追求短平快,要淘汰落后生产工艺,至少要把仿制标准达到其他国家原产地的标准。